гҖҠжҸӯејҖзңҹзӣёзҡ„иҝ·йӣҫпјҡжӮ¬з–‘з”өеҪұдёӯйҡҗи—Ҹзҡ„ж·ұеұӮз§ҳеҜҶдёҺдјҸ笔еҲҶжһҗгҖӢж—ЁеңЁеёҰйўҶиҜ»иҖ…иө°е…ҘжӮ¬з–‘з”өеҪұзҡ„еӨҡеұӮеҸҷдәӢз»“жһ„пјҢд»ҺвҖңдјҸ笔и®ҫи®ЎвҖқвҖңй•ңеӨҙиҜӯиЁҖвҖқвҖңдәәзү©еЎ‘йҖ вҖқеҲ°вҖңз»“еұҖеҸҚиҪ¬вҖқеӣӣдёӘз»ҙеәҰпјҢйҖҸи§ҶйӮЈдәӣзңӢдјје№ійқҷеҚҙжҡ—жҪ®ж¶ҢеҠЁзҡ„еү§жғ…еёғеұҖгҖӮж–Үз« йҰ–е…ҲжҰӮиҝ°жӮ¬з–‘з”өеҪұдёәдҪ•иғҪеңЁе…ЁзҗғиҢғеӣҙй•ҝжңҹдҝқжҢҒејәеӨ§зҡ„еҗёеј•еҠӣпјҢжҢҮеҮәе…¶йӯ…еҠӣдёҚд»…еңЁдәҺи§Ӯдј—еҜ№зңҹзӣёзҡ„жёҙжңӣпјҢжӣҙжқҘиҮӘеҲӣдҪңиҖ…еңЁеҪұеғҸгҖҒз»“жһ„дёҺз»ҶиҠӮдёӯеҹӢи—Ҹзҡ„еҝғзҗҶжҡ—зәҝгҖӮжҺҘзқҖпјҢе…ЁзҜҮеҲҶеҲ«д»ҺеӣӣдёӘж–№йқўиҝӣиЎҢзі»з»ҹеҲҶжһҗпјҡдјҸ笔еҰӮдҪ•йҡҗи—ҸдёҺеӣһ收гҖҒй•ңеӨҙеҰӮдҪ•ж“ҚжҺ§и§Ӯдј—и§Ҷи§’гҖҒдәәзү©еҰӮдҪ•еңЁиЎҢдёәе’Ңжғ…з»ӘдёӯйҖҸйңІз§ҳеҜҶгҖҒз»“еұҖдёәдҪ•иғҪеҲ¶йҖ йңҮж’јжҖ§еҸҚиҪ¬гҖӮйҖҡиҝҮиҝҷдәӣи§’еәҰпјҢж–Үз« еұ•зӨәжӮ¬з–‘з”өеҪұеңЁеҸҷдәӢзӯ–з•ҘдёҠзҡ„й«ҳжҳҺжҠҖе·§пјҢд№ҹеј•еҜјиҜ»иҖ…йҮҚж–°зҗҶи§ЈвҖңи§ӮзңӢвҖқиҝҷдёҖиЎҢдёәжң¬иә«гҖӮжңҖз»ҲйғЁеҲҶе°ҶеҜ№жӮ¬з–‘зүҮзҡ„еҸҷдәӢйҖ»иҫ‘дёҺи§ӮеҪұдҪ“йӘҢиҝӣиЎҢжҖ»з»“пјҢеё®еҠ©иҜ»иҖ…еңЁжңӘжқҘи§ӮзңӢд»»дҪ•жӮ¬з–‘дҪңе“Ғж—¶йғҪиғҪжӣҙеҠ ж•Ҹй”җең°жҚ•жҚүзәҝзҙўгҖҒжҙһеҜҹз»“жһ„пјҢзңҹжӯЈеӯҰдјҡвҖңеңЁиҝ·йӣҫдёӯеҜ»жүҫзңҹзӣёвҖқгҖӮ

1гҖҒдјҸ笔йҡҗи—ҸдёҺйҖ’иҝӣжҠҖе·§

жӮ¬з–‘з”өеҪұзҡ„йҮҚиҰҒйӯ…еҠӣд№ӢдёҖеңЁдәҺдјҸ笔зҡ„зІҫе·§й“әи®ҫгҖӮеҲӣдҪңиҖ…еҫҖеҫҖеңЁж•…дәӢдёҖејҖе§ӢдҫҝеҹӢдёӢе…ій”®жҖ§зҡ„з»ҶиҠӮпјҢйҖҡиҝҮж— еЈ°иҖҢж·ұеҲ»зҡ„жҡ—зӨәпјҢеј•еҜји§Ӯдј—еңЁдёҚзҹҘдёҚи§үдёӯиў«еҚ·е…ҘеҸҷдәӢзҡ„зҪ‘д№ӢдёӯгҖӮиҝҷдәӣдјҸ笔зңӢдјјдёҚиө·зңјпјҢеҚҙеңЁеҗҺз»ӯжҺЁеҠЁеү§жғ…ж—¶еұ•зҺ°е·ЁеӨ§еҠӣйҮҸгҖӮ

еңЁи®ёеӨҡз»Ҹе…ёжӮ¬з–‘зүҮдёӯпјҢдјҸ笔еҫҖеҫҖд»ҘвҖңеҸҚеёёз»ҶиҠӮвҖқзҡ„ж–№ејҸеҮәзҺ°гҖӮдҫӢеҰӮдёҖдёӘеӨҡдҪҷзҡ„зңјзҘһгҖҒдёҖ件зӘҒ然еҮәзҺ°зҡ„зү©е“ҒжҲ–дёҖеҸҘдјјд№Һж— е…ізҙ§иҰҒзҡ„еҸ°иҜҚпјҢиҝҷдәӣйғҪеҸҜиғҪжҲҗдёәжңҖз»Ҳз ҙи§Јзңҹзӣёзҡ„е…ій”®гҖӮи§Ӯдј—иӢҘдёҚз»ҶеҝғпјҢеҫҲе®№жҳ“й”ҷиҝҮиҝҷдәӣиў«е·§еҰҷйҡҗи—Ҹзҡ„зәҝзҙўгҖӮ

дјҸ笔зҡ„йҖ’иҝӣж–№ејҸд№ҹжҳҜжһ„е»әжӮ¬з–‘ж„ҹзҡ„ж ёеҝғгҖӮз”өеҪұдјҡйҖҡиҝҮдёҚж–ӯејәеҢ–зү№е®ҡзәҝзҙўпјҢж—ўдҝқжҢҒиҝ·жғ‘жҖ§еҸҲдёҚи®©дјҸ笔жҳҫеҫ—иҝҮдәҺзӘҒе…ҖгҖӮеҪ“дјҸ笔еңЁй«ҳжҪ®йҳ¶ж®өиў«жҸӯејҖж—¶пјҢи§Ӯдј—еҫҖеҫҖдјҡдә§з”ҹвҖңжҒҚ然еӨ§жӮҹвҖқзҡ„еҝғзҗҶеҸҚеә”пјҢеҸҷдәӢзҡ„еҝ«ж„ҹз”ұжӯӨиў«жҺЁеҗ‘йЎ¶зӮ№гҖӮ

2гҖҒй•ңеӨҙиҜӯиЁҖдёҺи§Ҷи§үжҡ—зӨә

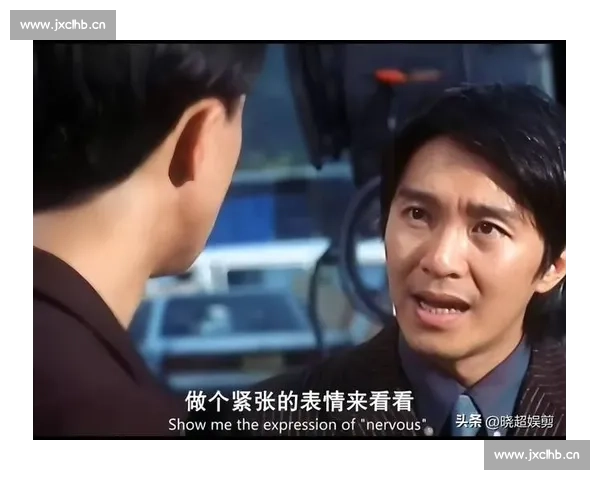

й•ңеӨҙдҪңдёәз”өеҪұиҜӯиЁҖжңҖзӣҙи§Ӯзҡ„иЎЁиҫҫж–№ејҸпјҢжҳҜжӮ¬з–‘зүҮеЎ‘йҖ ж°”ж°ӣе’Ңйҡҗи—Ҹзңҹзӣёзҡ„жңүеҠӣе·Ҙе…·гҖӮеҜјжј”еёёеёёйҖҡиҝҮжһ„еӣҫгҖҒжҷҜж·ұе’ҢеүӘиҫ‘иҠӮеҘҸжқҘеҲ¶йҖ зҙ§еј ж„ҹпјҢдҪҝи§Ӯдј—зҡ„и§Ҷзәҝиў«еј•еҜјеҲ°зү№е®ҡдҪҚзҪ®пјҢд»ҺиҖҢеҝҪз•ҘзңҹжӯЈйҮҚиҰҒзҡ„зәҝзҙўгҖӮ

дҫӢеҰӮпјҢйҖҡиҝҮеұҖйғЁзү№еҶҷеҸҜд»Ҙж”ҫеӨ§дёҖдёӘзңӢдјјжҷ®йҖҡзҡ„зү©д»¶пјҢи®©и§Ӯдј—иҜҜд»Ҙдёәе®ғе…·жңүе…ій”®ж„Ҹд№үпјҢд»ҺиҖҢеҲ¶йҖ и®ӨзҹҘеҒҸе·®пјӣиҖҢе®ҪжҷҜй•ңеӨҙеҲҷеҸҜиғҪеңЁи§’иҗҪеҒ·еҒ·е®үжҺ’е…ій”®жҖ§зҡ„и§Ҷи§үдҝЎжҒҜпјҢи®©и§ӮеҜҹж•Ҹй”җзҡ„и§Ӯдј—иҺ·еҫ—жҸҗеүҚи§Ји°ңзҡ„жңәдјҡгҖӮ

е…үеҪұд№ҹжҳҜи§Ҷи§үжҡ—зӨәзҡ„йҮҚиҰҒз»„жҲҗйғЁеҲҶгҖӮйҳҙеҪұдёӯзҡ„дәәзү©гҖҒиғҢе…үзҡ„еңәжҷҜд»ҘеҸҠзӘҒеҰӮе…¶жқҘзҡ„е…үзәҝеҸҳеҢ–йғҪиғҪеёҰжқҘжғ…з»ӘдёҠзҡ„йңҮиҚЎгҖӮиҝҷдәӣи§Ҷи§үдҝЎжҒҜеҫҖеҫҖ并йқһзӣҙжҺҘжҸӯйңІзңҹзӣёпјҢиҖҢжҳҜеңЁжҪңж„ҸиҜҶеұӮйқўеј•еҜји§Ӯдј—пјҢйҖҗжӯҘеҠ ж·ұж•ҙдҪ“зҡ„жӮ¬з–‘ж°ӣеӣҙгҖӮ

3гҖҒеӨҡеұӮдәәзү©еЎ‘йҖ дёҺеҝғзҗҶжҡ—зәҝ

жӮ¬з–‘з”өеҪұдёӯзҡ„дәәзү©йҖҡеёёжҳҜеӨҡз»ҙеәҰзҡ„пјҢ他们зҡ„еӨ–еңЁиЎҢдёәдёҺеҶ…еҝғзңҹе®һеҠЁжңәеҫҖеҫҖеӯҳеңЁе·ЁеӨ§е·®ејӮгҖӮжӯЈжҳҜиҝҷз§Қе·®ејӮпјҢдҪҝеҫ—и§Ӯдј—еңЁиҝҪеҜ»зңҹзӣёж—¶дёҚд»…иҰҒи§ЈиҜ»дәӢ件жң¬иә«пјҢд№ҹиҰҒи§ЈиҜ»дәәзү©ж·ұеұӮзҡ„еҝғзҗҶз»“жһ„гҖӮ

дәәзү©зҡ„жғ…з»ӘжіўеҠЁдёҺиЎҢдёәеҸҳеҢ–еёёеёёд»ЈиЎЁзқҖйҡҗи—Ҹзҡ„зәҝзҙўгҖӮдҫӢеҰӮпјҢдёҖдёӘи§’иүІеңЁе…ій”®ж—¶еҲ»жІүй»ҳдёҚиҜӯпјҢжҲ–жҳҜеҜ№жҹҗдёӘй—®йўҳиЎЁзҺ°еҮәдёҚиҮӘ然зҡ„зҙ§еј пјҢйғҪеҸҜиғҪж„Ҹе‘ізқҖд»–жҺҢжҸЎжҹҗз§ҚжңӘзҹҘдҝЎжҒҜгҖӮжӮ¬з–‘зүҮеҲ©з”Ёиҝҷдәӣеҫ®еҰҷе·®ејӮпјҢи®©дәәзү©жң¬иә«жҲҗдёәи°ңйўҳзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢз”өеҪұдёӯзҡ„дәәйҷ…е…ізі»еҫҖеҫҖи®ҫи®Ўеҫ—й”ҷз»јеӨҚжқӮгҖӮи§’иүІд№Ӣй—ҙзҡ„зҹӣзӣҫгҖҒйҡҗзһ’дёҺиҜҜи§Јжһ„жҲҗеӨҡжқЎеҝғзҗҶжҡ—зәҝпјҢжҺЁеҠЁеү§жғ…дёҚж–ӯеҲҶиЈӮеҸҲиҒҡжӢўгҖӮи§Ӯдј—еҝ…йЎ»еңЁиҝҷдәӣе…ізі»дёӯеҜ»жүҫйҖ»иҫ‘й“ҫжқЎпјҢжүҚиғҪйҖҗжёҗйҖјиҝ‘ж•…дәӢзҡ„ж ёеҝғгҖӮ

4гҖҒеҸҚиҪ¬з»“жһ„дёҺзңҹзӣёжҸӯзӨә

еҸҚиҪ¬жҳҜжӮ¬з–‘зүҮжңҖд»ӨдәәжҝҖеҠЁзҡ„йғЁеҲҶгҖӮжҲҗеҠҹзҡ„еҸҚиҪ¬дёҚд»…иҰҒжұӮеү§жғ…зӘҒ然改еҸҳж–№еҗ‘пјҢжӣҙйңҖиҰҒе»әз«ӢеңЁеүҚжңҹеӨ§йҮҸдјҸ笔дёҺйҖ»иҫ‘жҺЁзҗҶзҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢдҪҝеҸҚиҪ¬е…·жңүеҝ…然жҖ§еҚҙеҸҲеҮәд№Һж„Ҹж–ҷгҖӮ

黑暗爆料社,爆料黑社,黑暗爆料吃瓜,黑暗爆料不打烊з”өеҪұеёёйҖҡиҝҮи§Ҷи§’иҜҜеҜјжқҘжһ„е»әеҸҚиҪ¬гҖӮдҫӢеҰӮи®©и§Ӯдј—дёҖзӣҙз«ҷеңЁвҖңй”ҷиҜҜзҡ„еҸҷдәӢз«ӢеңәвҖқдёҠпјҢд»ҘдёәиҮӘе·ұжҺҢжҸЎдәҶе…ЁйғЁдҝЎжҒҜпјҢзӣҙеҲ°е…ій”®дёҖеҲ»зӘҒ然зӮ№з ҙеҒҸе·®пјҢи®©ж•ҙдёӘж•…дәӢеҸ‘з”ҹйў иҰҶжҖ§зҡ„еҸҳеҢ–гҖӮиҝҷз§ҚдҪ“йӘҢжһҒе…·еҶІеҮ»еҠӣгҖӮ

жңҖеҗҺзҡ„зңҹзӣёжҸӯзӨәеҫҖеҫҖйҖҡиҝҮи’ҷеӨӘеҘҮеӣһй—ӘгҖҒдәӢ件йҮҚжһ„жҲ–и§’иүІиҮӘзҷҪе‘ҲзҺ°гҖӮиҝҷдёҖиҝҮзЁӢдёӯпјҢд№ӢеүҚиў«еҝҪз•Ҙзҡ„з»ҶиҠӮдјҡиў«йҮҚж–°ж”ҫеӨ§пјҢеҪўжҲҗдёҖдёӘе®Ңж•ҙзҡ„еӣ жһңй“ҫжқЎпјҢи®©и§Ӯдј—еңЁйңҮж’јд№ӢдҪҷд№ҹж„ҹеҸ—еҲ°еҸҷдәӢзҡ„дёҘеҜҶжҖ§гҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

жҖ»дҪ“иҖҢиЁҖпјҢгҖҠжҸӯејҖзңҹзӣёзҡ„иҝ·йӣҫпјҡжӮ¬з–‘з”өеҪұдёӯйҡҗи—Ҹзҡ„ж·ұеұӮз§ҳеҜҶдёҺдјҸ笔еҲҶжһҗгҖӢжҸӯзӨәдәҶжӮ¬з–‘з”өеҪұзІҫеҜҶзҡ„еҸҷдәӢз»“жһ„гҖӮд»ҺдјҸ笔й“әйҷҲеҲ°й•ңеӨҙиҝҗдҪңпјҢд»Һдәәзү©еҝғзҗҶеҲ°еҸҚиҪ¬жҠҖе·§пјҢжӮ¬з–‘зүҮйҖҡиҝҮеӨҡз»ҙеәҰгҖҒеӨҡеұӮж¬Ўзҡ„еҲӣдҪңжүӢжі•жһ„е»әеҮәиҝ·йӣҫиҲ¬зҡ„и§ӮеҪұдҪ“йӘҢпјҢдҪҝи§Ӯдј—еңЁдёҚж–ӯзҢңжөӢдёҺеҸҚжҖқдёӯиҺ·еҫ—жІүжөёејҸзҡ„жғ…ж„ҹеҶІеҮ»гҖӮ

еңЁзҗҶи§ЈиҝҷдәӣжҠҖе·§д№ӢеҗҺпјҢи§Ӯдј—е°ҶжӣҙиғҪдҪ“дјҡжӮ¬з–‘зүҮзҡ„ж·ұеәҰдёҺйӯ…еҠӣпјҢд№ҹиғҪеңЁжңӘжқҘзҡ„и§ӮеҪұиҝҮзЁӢдёӯдё»еҠЁеҜ»жүҫиӣӣдёқ马иҝ№гҖҒжҙһеҜҹеҸҷдәӢйҖ»иҫ‘гҖӮеңЁиҝ·йӣҫдёӯзңӢжё…зңҹзӣёзҡ„еҝ«ж„ҹпјҢжӯЈжҳҜжӮ¬з–‘з”өеҪұз»Ҹд№…дёҚиЎ°зҡ„з§ҳеҜҶжүҖеңЁгҖӮ